Wenn sichere Orte plötzlich unsicher werden

Manche Gewalt sieht man nicht.

Sie hinterlässt keine blauen Flecken.

Sie steht in keiner Akte.

Niemand sagt: „Ich war schuld.“

Aber diese Gewalt macht Menschen unsicher.

Sie macht sie traurig.

Oder einsam.

Oder sie zweifeln an sich selbst.

Diese Art von Gewalt heißt: Gaslighting.

Gaslighting ist ein englisches Wort.

Es wird so gesprochen: Gässlaiting.

Gaslighting bedeutet:

Jemand sagt dir, deine Wahrnehmung ist falsch.

Oder: Was du fühlst, stimmt nicht.

Oder: Du bildest dir alles nur ein.

Das ist nicht nur in einer Beziehung möglich.

Sowas kann auch in Einrichtungen passieren.

Zum Beispiel in der 👉🏼 Rheinwerkstatt Boppard.

Eigentlich soll so eine Werkstatt helfen.

Menschen sollen dort gefördert werden.

Sie sollen sich sicher fühlen.

Aber bei uns war es anders.

Janina und ich haben dort schlechte Dinge erlebt.

Wir erzählen das heute.

Nicht, weil es einfach ist.

Sondern weil es wichtig ist.

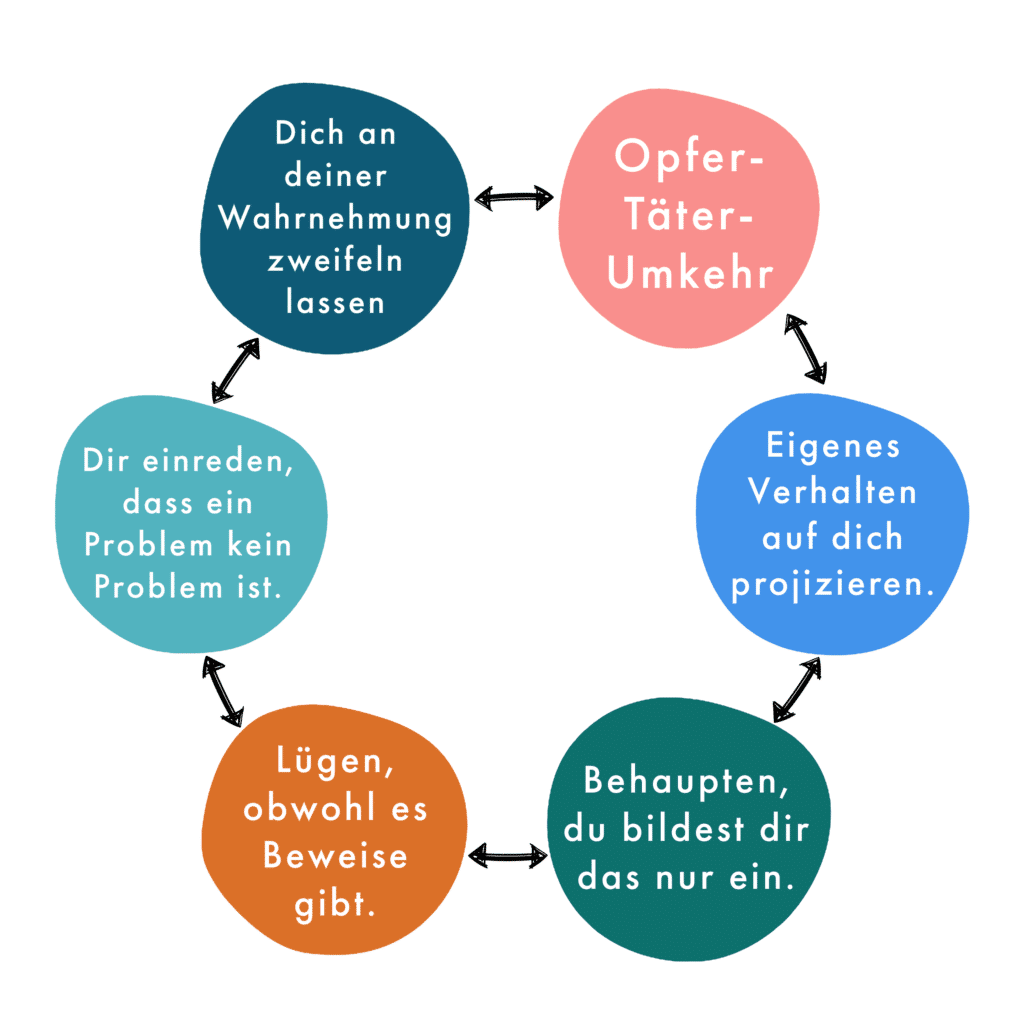

Was ist Gaslighting?

Gaslighting kann viele Formen haben.

Manchmal sagt dir jemand: „Du übertreibst.“

Oder ein Problem wird umgedeutet.

Zum Beispiel:

„Das war doch nicht so schlimm.“

Oder jemand sagt: „Das hast du dir nur eingebildet.“

In solchen Situationen fangen Betroffene oft an, sich selbst infrage zu stellen.

Sie zweifeln an sich selbst.

An ihrem Gedächtnis.

An ihrer Wahrnehmung.

Gaslighting ist keine offene Gewalt.

Aber es verunsichert –

ganz langsam und leise.

Und genau das macht es so gefährlich.

Und so schwer zu erkennen.

Gaslighting in der Rheinwerkstatt Boppard

Unsere Dokumentation zeigt: Es gibt viele Arten von Gaslighting.

Wir zeigen dir jetzt 5 Beispiele.

Hier kommt das erste:

1. Leugnung und Auslöschung von Ereignissen

Im Jahr 2016 gab es sexuelle Übergriffe gegen Janina.

Mehrere Mitarbeitende wussten davon.

Sie fuhren Janina zu Terminen.

Und es wurde eine Anzeige gestellt.

Aber in Janinas offizieller Akte steht nichts über diese Übergriffe.

Stattdessen gibt es wohl eine zweite Akte.

Nur der Geschäftsführer hat Zugriff darauf.

So wurde das Erlebte aus den offiziellen Unterlagen bewusst entfernt.

Heute sagt die Werkstatt:

Janina habe sich damals „vertraulichen Umgang“ gewünscht.

Aber: Das war kein Wunsch nach Schweigen.

Sondern eine Bitte um Schutz.

Dass daraus gar nichts dokumentiert wurde, war kein Zeichen von Respekt – sondern ein Versuch, das Thema zu vermeiden.

Im Jahr 2022 wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der beschuldigte pädagogische Leiter wurde entlassen.

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber ein.

Begründung: Es sei „kein Abhängigkeitsverhältnis“ erkennbar gewesen.

Aber: Der Täter war damals Teil des Begleitenden Dienstes.

Später sogar pädagogischer Werkstattleiter.

Janina war psychisch schwer krank.

Das war ein klares Machtgefälle.

2. Systematisches Ignorieren und Schweigen

Im Jahr 2022 zeigte Janina den Täter an.

Der Mann wurde entlassen.

Aber:

Es gab keine Gespräche über das, was passiert war.

Es gab keine Entschuldigung.

Es gab keine Hilfe.

Und keine psychologische Unterstützung.

Im Sommer 2025 schrieb Janina zwei Briefe.

Am 01.06. und am 14.06..

Sie stellte Fragen zur Akte.

Sie fragte nach Aufarbeitung und Verantwortung.

Die Antwort kam am 12.06..

Aber:

Es war nur eine Einladung zum Gespräch.

Die konkreten Fragen wurden nicht beantwortet.

(Warum Janina das Gespräch ablehnte, erzählen wir im nächsten Abschnitt.)

Bis heute gab es keine inhaltliche Antwort.

Das ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie eine Einrichtung bewusst schweigt.

Warum wir auf schriftliche Kommunikation bestanden

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Anliegen nur noch schriftlich zu stellen.

Das war für uns eine Schutzmaßnahme.

In der Vergangenheit gab es viele Gespräche mit der Werkstatt.

Aber: Diese Gespräche haben nichts verändert.

Unsere Anliegen wurden oft abgewertet.

Oder so dargestellt, als wären sie übertrieben.

Wir hatten das Gefühl:

In Gesprächen hatte die andere Seite mehr Macht.

Sie nutzte schwierige Sprache.

Sie sprach an uns vorbei.

Sie verdrehte Inhalte.

Keine einzige mündliche Zusage wurde eingehalten.

Nur wenn wir etwas schriftlich hatten, konnten wir später beweisen, was gesagt – oder nicht gesagt – wurde.

In einem Umfeld, in dem es Gaslighting gibt, ist Dokumentation die einzige Sicherheit.

3. Umdeutung und Verschieben der Verantwortung

Ich war in einer Reha-Maßnahme bei der Rheinwerkstatt.

Die Rheinwerkstatt hat dem Kostenträger gesagt: Ich hätte selbst gekündigt.

Aber das stimmt nicht.

Wegen dieser falschen Aussage wurden meine Reha-Leistungen gestoppt.

Ich musste ein offizielles Widerspruchs-Verfahren starten, damit ich mein Recht wiederbekomme.

Auch beim Werkstattlohn gab es große Probleme:

Von Mai bis Dezember 2024 bekam ich kein Geld – obwohl ich Anspruch hatte.

Mein Werkstattvertrag lief bis zum 31.12.2024.

Und Ärztinnen und Juristen sagten:

Ich war verfügbar und hätte weiterarbeiten können.

Am 27.03.2025 schrieb mir der Werkstattleiter.

Darin stand:

Ich hätte nicht mehr zur Verfügung gestanden,

ich hätte Gespräche abgelehnt,

und ich hätte ein Attest vorgelegt,

das mir Untauglichkeit bescheinigt.

Das ist nicht korrekt.

Ich antwortete am 29.03.2025 und widersprach Punkt für Punkt.

Ich verwies auf:

- ein Schreiben meines Anwalts vom April 2024,

- die fristgerechte Kündigungs-Bestätigung der Werkstatt selbst,

- ärztliche Einschätzungen, dass ich weiter teilnehmen kann,

- und meinen Wunsch nach schriftlicher Kommunikation.

Bis heute gab es keine Antwort darauf.

Das ist ein Muster, das wir oft erlebt haben:

Erst kommt eine schriftliche Reaktion.

Wenn wir widersprechen und alles belegen –

dann schweigt die Einrichtung.

Das nennen wir: Verantwortungslosigkeit durch Rückzug.

4. Wenn andere sagen: Deine Wahrnehmung stimmt nicht

Unsere Wahrnehmung wurde oft infrage gestellt.

Das geschah in Gesprächen.

Und auch in E-Mails.

Manchmal direkt.

Manchmal ohne es direkt zu sagen.

Wenn wir Beschwerden einreichten, gab es oft keine sachliche Antwort.

Stattdessen bekamen wir eine Einladung zum Gespräch.

Diese Gespräche waren meist sehr emotional.

Aber sie gingen nicht auf unsere konkreten Anliegen ein.

Unsere Glaubwürdigkeit wurde immer wieder auf leise Art und Weise geschwächt.

Zum Beispiel durch:

- Schweigen,

- Verdrehung von Aussagen,

- oder durch das Weglassen wichtiger Informationen in Unterlagen.

5. Folgen des Gaslightings

Wir wollten beruflich teilhaben.

Wir hatten Ziele.

Wir wollten uns entwickeln.

Wir wollten etwas erreichen.

Doch das hat nicht funktioniert.

Die Werkstatt hat dafür keine Verantwortung übernommen.

Und es gab keine Entschädigung.

Das Gaslighting hat auch seelisch viel kaputt gemacht.

Immer wieder wurde unsere Realität verleugnet.

Das hat uns emotional sehr belastet.

Wir wollten uns konstruktiv einbringen.

Wir wollten helfen, Dinge besser zu machen.

Aber wir wurden nicht ernst genommen.

Stattdessen wurden wir zu „Störfaktoren“ gemacht.

Unsere Sichtweise galt nicht als berechtigt – sondern als problematisch.

Warum das so gefährlich ist

Warum das so gefährlich ist

Gaslighting in einer Einrichtung wie der Rheinwerkstatt Boppard ist mehr als ein persönliches Problem.

Es macht Menschen ohnmächtig.

Besonders Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind.

Zum Beispiel:

- Rehabilitandinnen und Rehabilitanden,

- Klientinnen und Klienten,

- Menschen mit psychischer Erkrankung.

Diese Menschen werden oft systematisch entmachtet.

Ihre Wahrheit wird klein gemacht.

Ihre Kraft wird schwächer gemacht.

Ihre Beschwerden werden ignoriert.

Und das ist auch ein Problem für die ganze Gesellschaft.

Wir dürfen Betroffenen nicht einfach widersprechen.

Aber wir müssen genau hinschauen.

Wer offen, sachlich und mit Belegen über Probleme in Einrichtungen spricht, hat ein Recht darauf:

- gehört zu werden,

- ernst genommen zu werden.

Was Betroffene brauchen

Menschen, die Gaslighting erlebt haben, brauchen viele Dinge.

Zum Beispiel:

- Wahrnehmung. Jemand muss sehen, was passiert ist.

- Reaktion. Es darf kein Schweigen geben.

- Klare Worte statt Floskeln. Ehrliche Stellungnahmen statt Ausreden.

- Aufarbeitung statt Verdrängung. Probleme müssen benannt und bearbeitet werden.

- Öffentliche Dokumentation. So wie wir es mit diesem Beitrag tun.

Wenn das System schweigt, müssen Betroffene sprechen.

Auch wenn es weh tut.

Auch wenn es Kraft kostet.

Unser persönliches Fazit

Wir sind Menschen, die nicht schnell aufgeben.

Aber wir sind müde.

Und wir sind verletzt.

Und wir wissen: Wir sind nicht die Einzigen.

Wir hoffen, dass unsere Erfahrung anderen Menschen Kraft gibt.

Vielleicht beim Zweifeln.

Vielleicht beim Mut fassen.

Vielleicht beim Wunsch nach Gerechtigkeit.

Und wir wünschen uns:

Dass das, was uns passiert ist, nicht nur aufgeschrieben bleibt –

sondern eines Tages auch anerkannt wird.