Wenn Schutzräume wie die Rheinwerkstatt Boppard zu Orten der Verunsicherung werden

Es gibt Formen von Gewalt, die keine blauen Flecken hinterlassen. Keine Akteneinträge. Kein offenes Bekenntnis zur Schuld. Aber sie hinterlassen Verwirrung, Selbstzweifel, Isolation – und sie hinterlassen Menschen, die irgendwann nicht mehr wissen, ob das, was sie erleben, überhaupt noch wahr ist.

Eine solche Form der Gewalt nennt man Gaslighting.

Was wie ein Begriff aus der Psychologie wirkt, beschreibt in Wahrheit ein Machtinstrument.

Es ist die gezielte Infragestellung der Wahrnehmung von Betroffenen – durch Leugnung, Verschweigen, Umdeuten. Und es geschieht nicht nur in Beziehungen. Es geschieht auch in Systemen. Auch in Einrichtungen wie der 👉🏼 Rheinwerkstatt Boppard, die eigentlich Schutz, Förderung und Teilhabe ermöglichen sollen.

Janina und ich haben genau das erlebt – über Jahre hinweg. Und wir möchten dieses Kapitel heute benennen. Nicht, weil es leicht ist. Sondern weil es wichtig ist.

Was ist Gaslighting?

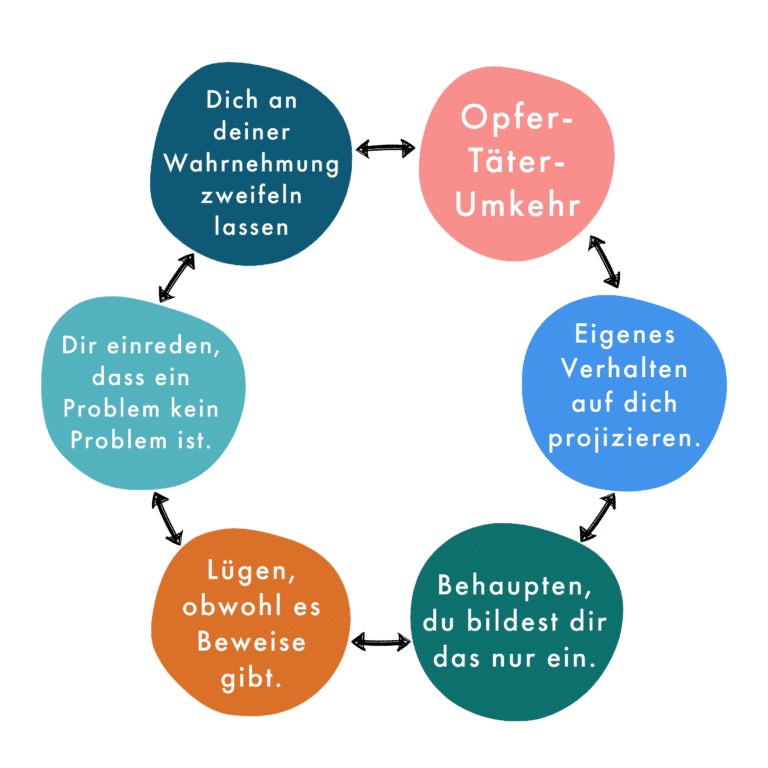

Gaslighting kann dabei viele Formen annehmen:

- Mal wird dir suggeriert, du übertreibst.

- Mal wird ein Problem einfach umgedeutet oder bagatellisiert.

- Mal wirst du mit Aussagen konfrontiert wie: „Das hast du dir nur eingebildet“ oder „Das war doch nicht so schlimm“.

In solchen Situationen beginnen Betroffene oft, ihr eigenes Empfinden infrage zu stellen.

Sie zweifeln an sich selbst, an ihrem Gedächtnis, an ihrer Wahrnehmung.

Gaslighting wirkt dabei nicht durch offene Gewalt – sondern durch schleichende Verunsicherung.

Und genau das macht es so gefährlich – und so schwer greifbar.

Gaslighting-Elemente im Fall Rheinwerkstatt Boppard

Unsere Dokumentation zeigt eine Vielzahl solcher Mechanismen – hier fünf zentrale Bereiche:

1. Leugnung und Auslöschung von Ereignissen

- In Janinas offizieller Rehabilitandenakte findet sich kein einziger Eintrag zu den sexuellen Übergriffen von 2016 – obwohl mehrere Mitarbeitende über den Fall informiert waren, sie zu Terminen fuhren und eine Anzeige gestellt wurde.

- Stattdessen existiert offenbar eine Parallelakte, auf die nur der Geschäftsführer Zugriff hat – womit das Erlebte gezielt aus dem offiziellen Rehabilitationsnarrativ entfernt wurde.

- Heute wird dieses Schweigen mit dem Verweis auf einen vermeintlichen Wunsch nach Diskretion gerechtfertigt: Janina habe sich damals „vertraulichen Umgang“ gewünscht.

Dass daraus jedoch eine vollständige Nichtdokumentation und Unterlassung jeglicher Aufarbeitung gemacht wurde, ist eine Instrumentalisierung dieses Wunsches – und nicht, wie von Werkstattleiter Stamm formuliert, Ausdruck von Respekt. - Im Zuge des 2022 eingeleiteten Strafverfahrens wurde der beschuldigte pädagogische Leiter der Rheinwerkstatt Boppard zwar entlassen, jedoch stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren mit der Begründung ein, es sei „kein Abhängigkeitsverhältnis“ erkennbar gewesen – obwohl der Täter zum Zeitpunkt der Übergriffe zum Begleitenden Dienst gehörte und Janina als psychisch schwer erkrankte Klientin in einem klaren Machtgefälle stand.

2. Systematisches Ignorieren und Schweigen

- Nach Janinas Anzeige 2022: zwar sofortige Entlassung des Beschuldigten, aber keine institutionelle Aufarbeitung, keine Anerkennung des Unrechts, keine psychosoziale Nachsorge.

- Im Sommer 2025 wandte sich Janina mit zwei konkret formulierten Schreiben (01.06. und 14.06.) an den Werkstattleiter – mit Fragen zur Aktenlage, zur Aufarbeitung und zu Versäumnissen.

- Die Antwort vom 12.06. bestand ausschließlich aus einer Gesprächseinladung, die inhaltlichen Punkte wurden ignoriert.

(Eine Teilnahme an einem solchen persönlichen Gespräch lehnte sie ab – warum, erläutern wir im nächsten Abschnitt.) - Bis heute ist keine inhaltliche Reaktion erfolgt – ein aktuelles, dokumentiertes Beispiel institutionellen Schweigens.

Warum wir auf schriftliche Kommunikation bestanden:

- Unsere Entscheidung, Anliegen ausschließlich schriftlich zu formulieren, war eine bewusste Schutzmaßnahme.

- In der Vergangenheit führten persönliche Gespräche nie zu verbindlichen Ergebnissen. Sie wurden stattdessen häufig genutzt, um unsere Anliegen abzuwerten, unsere Wahrnehmung zu relativieren – oder schlicht rhetorisch abzublocken.

- Dabei fiel auf: Die Gegenseite arbeitete in diesen Gesprächen selten mit überprüfbaren Fakten, sondern nutzte ihre institutionelle und sprachliche Überlegenheit, um Inhalte umzudeuten oder kleinzureden.

- Keine einzige mündliche Zusage hatte je konkrete Folgen. Nur schriftlich ließ sich nachhalten, was gesagt – oder eben nicht gesagt – wurde. In einem Umfeld, das Gaslighting betreibt, ist Dokumentation die einzige Sicherheit.

3. Umdeutung und Verschieben der Verantwortung

- Im Fall meiner eigenen Reha wurde dem Kostenträger durch die Rheinwerkstatt mitgeteilt, ich hätte selbst gekündigt – was nachweislich nicht der Fall war.

- Diese falsche Darstellung führte zum Leistungsstopp, der erst durch ein formales Widerspruchsverfahren rückgängig gemacht wurde.

- Besonders gravierend ist der Umgang mit meinem Werkstattlohn: Für den Zeitraum von Mai bis Dezember 2024 wurde mir das mir zustehende Entgelt über acht Monate hinweg nicht ausgezahlt, obwohl mein Werkstattvertrag bis zum 31.12.2024 bestand und mir meine Verfügbarkeit mehrfach ärztlich sowie juristisch bestätigt wurde.

- Am 27.03.2025 erhielt ich dazu erstmals eine schriftliche Stellungnahme vom Werkstattleiter, in der behauptet wurde, ich sei der Einrichtung seit Anfang 2024 nicht mehr zur Verfügung gestanden, hätte Gesprächsangebote abgelehnt und ein Attest vorgelegt, das mich als untauglich für den Werkstattbereich ausweise.

- Diese Darstellung konnte ich in meiner Antwort vom 29.03.2025 Punkt für Punkt widerlegen – mit Verweisen auf:

- ein Schreiben meines Anwalts vom April 2024,

- die fristgerechte Kündigungsbestätigung durch die Werkstatt selbst,

- medizinische Einschätzungen, die mir eine weitere Teilhabe zusprachen,

- sowie auf meinen dokumentierten Wunsch nach schriftlicher Kommunikation.

- Bis heute blieb diese fundierte Erwiderung unbeantwortet.

- Dieses Muster – erst selektiv schriftlich reagieren, dann bei Widerlegung wieder schweigen – ist ein klassisches Beispiel für institutionelle Verantwortungslosigkeit durch Rückzug.

4. Diskreditierung der Wahrnehmung

- In mehreren Gesprächen sowie in E-Mail-Antworten wurde unsere Sichtweise implizit oder explizit in Frage gestellt.

- Beschwerden wurden nicht sachlich beantwortet, sondern durch Gesprächseinladungen ersetzt, die auf eine emotionale Ebene ausweichen – ohne auf konkrete Punkte einzugehen.

- Unsere Glaubwürdigkeit wurde immer wieder subtil untergraben – entweder durch Schweigen, durch Umdeutung oder durch das Verschweigen relevanter Tatsachen in offiziellen Unterlagen.

- Mehr über unsere Erfahrungen mit der Rheinwerkstatt Boppard in Bezug auf das Thema Wahrheit könnt ihr 👇🏼 hier lesen.

5. Strukturelle Folgen dieses Gaslightings

- Berufliche Teilhabeziele, die im Rahmen der Maßnahme verfolgt wurden, sind gescheitert – ohne institutionelle Verantwortung oder Kompensation.

- Die emotionale und psychische Belastung hat sich durch die andauernde Verleugnung unserer Realität massiv verschärft.

- Unser Versuch, uns konstruktiv einzubringen, wurde nicht ernst genommen – sondern wir wurden zu „Störfaktoren“ erklärt, deren Wahrnehmung nicht als legitim, sondern als problematisch eingestuft wurde.

Warum das so gefährlich ist

Gaslighting in Einrichtungen wie der Rheinwerkstatt Boppard bedeutet nicht nur persönliche Traumata. Es schafft ein Klima der Ohnmacht. Menschen in prekären Lebenssituationen – wie Rehabilitand:innen, Klient:innen, psychisch Erkrankte – werden systematisch entmachtet. Ihre Wahrheit wird klein gemacht. Ihre Kraft untergraben. Ihre Beschwerden ignoriert.

Und es bedeutet für uns als Gesellschaft:

- Wir dürfen Betroffene nicht vorschnell in Frage stellen – aber wir müssen differenziert hinschauen.

Wer bereit ist, beleggestützt, offen und sachlich über strukturelle Missstände zu sprechen, hat ein Recht darauf, gehört und ernst genommen zu werden.

Was Betroffene brauchen

- Wahrnehmung.

- Reaktion.

- Klare Stellungnahmen statt Floskeln.

- Aufarbeitung statt Verdrängung.

- Und eine öffentliche Dokumentation – wie wir sie leisten.

Denn wenn das System schweigt, müssen Betroffene sprechen. Auch wenn es schmerzt. Auch wenn es Kraft kostet.

Unser persönliches Fazit

Wir sind keine Menschen, die schnell aufgeben. Aber wir sind müde. Und verletzt. Und wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind.

Wir hoffen, dass unsere Erfahrung andere stärkt:

- In ihrem Zweifel.

- In ihrem Mut.

- In ihrem Bedürfnis nach Gerechtigkeit.

Und wir wünschen uns, dass irgendwann das, was uns passiert ist, nicht nur dokumentiert, sondern auch anerkannt wird.